Vingt mois sans salaire. Vingt mois à survivre plutôt qu’à vivre. À Grenoble, une soignante suspendue obtient l’annulation de sa mise à l’écart et le rattrapage de ses revenus. Pour beaucoup, c’est plus qu’un jugement : c’est le signal que la suspension des soignants illégale peut être reconnue quand elle devient sanction pécuniaire, discrimination et pression sur le consentement.

Dans la vidéo ci-dessus, nous décortiquons ce cas d’école et ses enseignements concrets: ce qui a convaincu les juges, ce que cela change (ou pas) pour vous, et comment agir avant les prochaines échéances.

Si vous avez vécu cette “mort sociale”, cet article est votre mode d’emploi: clair, pratico-pratique, orienté résultats; pour transformer l’injustice subie en stratégie gagnante, pas à pas.

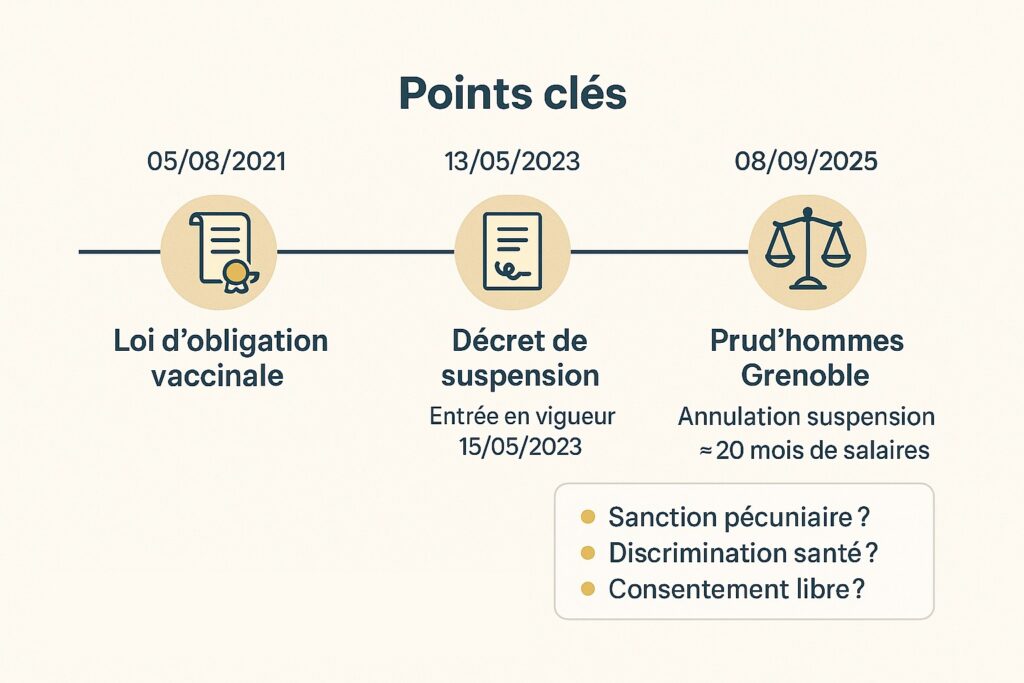

Les faits en bref: la décision qui relance le débat

Contexte et profil de la soignante

Technicienne en hygiène et sécurité au sein d’une association de médecine du travail, elle n’était pas antivax. Elle avait développé des réticences après des effets indésirables post-H1N1 en 2010, et l’arrivée rapide d’un vaccin à ARNm a renforcé ses doutes.

Non vaccinée au 15 septembre 2021, elle est suspendue sans salaire pendant 20 mois.

Réintégrée après la suspension de l’obligation vaccinale en mai 2023, elle décide de contester la mesure.

Ce que le jugement ordonne

Le 8 septembre 2025, le Conseil de prud’hommes de Grenoble annule la suspension et condamne l’employeur à:

- rétablir les salaires sur environ 20 mois, après déduction des revenus temporaires

- indemniser les frais de suivi psychologique liés au préjudice moral

Concrètement, le jugement retient trois points majeurs: la privation de salaire assimilée à une sanction pécuniaire, le risque de discrimination lié au statut vaccinal et l’atteinte au consentement lorsqu’un acte médical conditionne l’accès aux revenus.

Pourquoi la suspension a été jugée illégale

Sanction pécuniaire déguisée

Dans le Code du travail, retirer la rémunération pour punir un salarié est prohibé.

Or, la suspension sans salaire a produit exactement cet effet: une privation durable de revenus équivalente à une amende gigantesque. Le raisonnement est simple et puissant pour appuyer l’argument de suspension soignants illégale.

À vérifier dans votre dossier: dates de suspension, bulletins de paie à zéro, mentions “absence non rémunérée”, échanges RH confirmant l’impossibilité de toute mission alternative.

Discrimination fondée sur l’état de santé

Le critère retenu n’était pas la capacité à travailler ni la contagiosité, mais un statut vaccinal assimilé à un élément de santé.

Quand un critère médical conditionne l’accès au salaire et au poste, le risque de discrimination est maximal.

L’argument gagne en force si l’employeur a laissé travailler des personnes en situation sanitaire comparable ou plus risquée, ou s’il n’a pas étudié sérieusement des aménagements raisonnables.

À documenter: demandes de télétravail ou de réaffectation, réponses écrites, preuves d’une organisation capable d’isoler le poste, consignes internes incohérentes.

Consentement libre et éclairé mis en cause

Le consentement médical doit être libre et éclairé. Libre signifie sans contrainte économique ou sociale majeure; éclairé suppose une information suffisante sur bénéfices et risques.

Quand la vaccination devient la condition pour toucher son salaire, le “choix” n’en est plus un.

La pression pécuniaire et professionnelle viciait donc le consentement, surtout si la salariée avait exprimé un refus explicite ou demandé un délai d’information.

À collecter: courriels mentionnant l’obligation sous peine de suspension, attestations de refus motivé, échanges où l’employeur écarte toute alternative réaliste.

Le fil rouge du dossier

Ces trois piliers se renforcent mutuellement: la privation de salaire prouve la sanction, l’usage d’un critère médical matérialise la discrimination, la menace pécuniaire démonte la liberté du consentement.

Si votre histoire coche ces cases, votre argumentaire “suspension soignants illégale” gagne en densité probatoire.

Pratique: commencez une feuille “preuves clés” avec trois colonnes Sanction/Discrimination/Consentement et classez chaque document en conséquence.

Ce que change (et ne change pas) cette décision

Pas un précédent automatique

Une victoire aux prud’hommes n’érige pas une règle valable pour tous.

Elle ouvre une voie argumentaire solide mais chaque dossier reste jugé sur ses propres faits: statut exact, missions, tentatives d’aménagement, échanges RH, délais.

Autrement dit, cette affaire démontre qu’une suspension soignants illégale peut être reconnue, mais elle n’implique pas une automaticité des réparations.

Paysage jurisprudentiel contrasté

Le terrain est encore mouvant: certaines juridictions valident les suspensions, d’autres les censurent en tout ou partie. Ce qui fait la différence, ce sont les preuves concrètes et la cohérence globale du dossier.

Plus votre chronologie est claire et documentée, plus votre argumentaire devient difficile à balayer.

Le cas particulier du télétravail

Si vos missions pouvaient être réalisées à distance, le refus d’un télétravail déjà éprouvé en 2020-2021 pèse lourd dans la balance.

C’est un test de proportionnalité: l’employeur a-t-il étudié sérieusement une solution neutre pour la sécurité des patients et la continuité du service? Si non, cela renforce l’idée d’une suspension punitive et donc potentiellement illégale.

Recours possibles avant le 31 décembre 2025

Salariés du privé: options et limites

Selon votre situation, l’action directe contre l’employeur peut être prescrite. En revanche, une action en responsabilité contre l’État peut rester envisageable, notamment sur le fondement d’un préjudice anormal et spécial ou d’une contrariété à des engagements internationaux. Clé de voûte: vos preuves. Plus votre dossier illustre une suspension soignants illégale, plus vos chances s’améliorent.

Agents publics: recours indemnitaires

Vous pouvez viser une indemnisation auprès de votre employeur public ou de l’État, selon vos faits et délais. Pensez proportionnalité, alternatives ignorées (télétravail, réaffectation), impacts chiffrés. Faites auditer vos pièces et votre calendrier pour éviter les fins de non-recevoir.

Actions contre l’État: fondements et procédure

Deux axes fréquents: responsabilité du fait des lois et contrariété aux conventions internationales. Attention au recours préalable: il doit être adressé au Premier ministre avant la saisine du tribunal administratif. Anticipez le délai de réponse de 2 mois pour pouvoir déposer votre requête avant la date butoir. Conseil opérationnel: envoyez dès que possible votre recours argumenté, pièces à l’appui.

Modèle express de rétroplanning

- Semaine 1: audit des faits, collecte des preuves, choix des fondements.

- Semaine 2: rédaction du recours préalable, envoi en recommandé.

- Semaine 10: si absence de réponse ou rejet, saisine du tribunal compétent.

- Dès maintenant: mettez à jour votre tableau “preuves clés” Sanction/Discrimination/Consentement.

Booster votre dossier avec une ressource utile

Vous êtes soignant et vous voulez comprendre les ressorts humains et politiques qui ont mené à cette impasse?

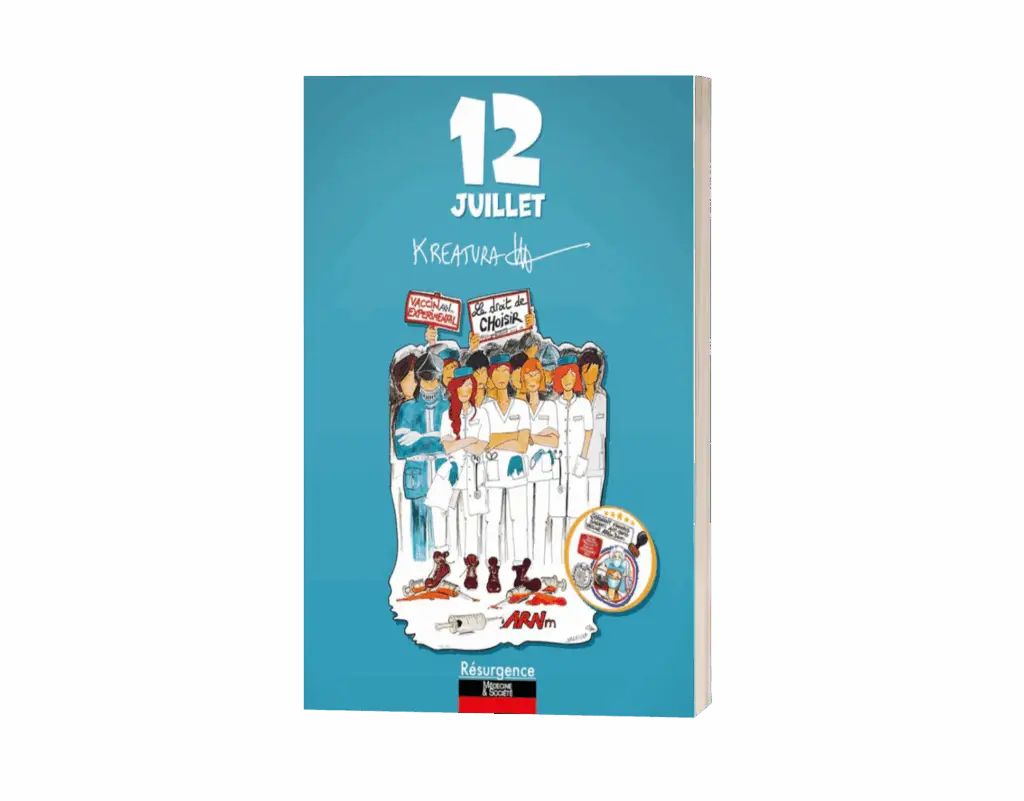

Découvrez “12 Juillet”, un ouvrage incisif qui met en perspective les mécanismes ayant conduit à la “mort sociale” de milliers de professionnels et aide à structurer un récit solide pour votre dossier.

Check-list actionnable pour les personnes concernées

1) Rassemblez vos preuves sans attendre

- Décision de suspension, lettres recommandées, emails RH, notes internes

- Fiches de paie à 0, attestations Pôle emploi, missions temporaires effectuées

- Comptes-rendus médicaux ou psychologiques, factures de thérapie, charges impayées

- Plannings, preuves de télétravail en 2020-2021, propositions d’aménagement refusées

2) Tracez une chronologie claire

- 15/09/2021: date de suspension

- 13/05/2023: décret de suspension de l’obligation

- 15/05/2023: réintégration éventuelle

- 08/09/2025: décision de Grenoble dans le cas d’école

Ajoutez vos dates précises et joignez un document à chaque événement.

3) Qualifiez juridiquement votre dossier

Créez trois colonnes et rangez vos pièces:

- Sanction pécuniaire: preuves de privation de salaire liée à la suspension

- Discrimination santé: décisions fondées sur le statut vaccinal, paradoxes internes

- Consentement vicié: mentions écrites “vaccination sinon suspension”, alternatives ignorées

4) Évaluez les alternatives écartées

- Télétravail techniquement possible mais refusé

- Réaffectation sur un poste non soumis à l’obligation non étudiée

- Mesures d’isolement ou d’organisation disponibles mais ignorées

Notez qui a refusé, quand, et sur quel motif.

5) Choisissez la voie de recours adaptée

- Privé: action contre l’employeur possiblement prescrite selon votre cas; envisagez l’action contre l’État

- Public: recours indemnitaires contre l’employeur et/ou l’État

- État: responsabilité du fait des lois ou contrariété aux conventions internationales

Consignez la juridiction compétente et les pièces exigées.

6) Respectez les délais clés

- Visez l’échéance de fin 2025 pour les actions encore ouvertes

- Si recours contre l’État: envoyez un recours préalable au Premier ministre au plus vite pour absorber le délai de 2 mois avant la saisine du tribunal administratif

- Inscrivez un rappel dans votre agenda 15 jours avant chaque date limite

7) Chiffrez votre préjudice

- Perte de revenus par mois × nombre de mois

- Frais de santé, déplacements imposés, dégradation de carrière

- Impact moral: séances, arrêts, témoignages

Un tableau simple rendra votre demande lisible au juge.

8) Faites-vous accompagner

- Avocat en droit du travail ou droit public selon votre statut

- Association professionnelle ou syndicat pouvant attester des pratiques

- Témoins internes capables de confirmer les faits

9) Préparez votre récit

Rédigez 1 page claire: qui vous êtes, ce qui s’est passé, ce que vous avez demandé, ce qu’on vous a refusé, les conséquences.

Ce récit cadrera votre audience et renforcera l’effet “dossier carré”.

10) Activez dès maintenant une ressource utile

Pour comprendre le contexte, étoffer votre récit et trouver les bons mots, lisez “12 Juillet”.

Sortir de la mort sociale: l’impact humain et social

Vingt mois sans salaire, c’est plus qu’une ligne sur un relevé bancaire: c’est l’érosion du quotidien. Le frigo qu’on remplit à moitié. Les loyers payés en retard. Les proches qu’on évite pour ne pas “faire pitié”.

Cette mise à l’écart a créé une véritable mort sociale, avec un coût mental parfois plus lourd que le manque d’argent.

Perte de revenu, perte de repères

Quand la rémunération tombe à zéro, tout vacille: budgets serrés à l’extrême, ventes d’objets, crédits renégociés, déménagements subis. Mais la suspension soignants illégale touche aussi l’identité professionnelle. Du jour au lendemain, on passe de “nécessaire au service” à “indésirable”. Ce renversement blesse l’estime de soi et altère durablement la confiance envers l’institution.

Isolement et stigmate

Les couloirs qu’on connaissait par cœur deviennent inaccessibles. Les équipes poursuivent sans vous, les messageries se taisent, et la rumeur fait le reste. Beaucoup décrivent une honte silencieuse, l’impression d’être “coupable” d’avoir tenu bon. Cet isolement favorise l’anxiété, les troubles du sommeil, parfois la dépression.

La réintégration, loin d’être automatique

Même après la suspension de l’obligation, revenir n’est pas simple: postes modifiés, affectations éloignées, responsabilités réduites, placardisation. On vous rend le badge, pas toujours la place.

Anticiper ce moment est crucial: documenter les changements, demander des motifs écrits, solliciter un entretien formel pour clarifier missions et objectifs.

Restaurer sa trajectoire: trois leviers

- Soutien pro et psy: consulter tôt, obtenir des attestations, chiffrer le préjudice moral.

- Réseau et récit: reconnecter avec des collègues fiables, préparer un récit factuel et digne de votre parcours.

- Capitaux d’autonomie: monter en compétences (formations courtes), actualiser le CV, envisager des passerelles sectorielles.

Votre valeur ne se limite pas à une décision de suspension.

Dire et prouver

Raconter n’est pas se plaindre. C’est donner de la chair aux faits, relier les pièces, montrer l’impact réel.

Les juges, comme les DRH, comprennent mieux un dossier incarné: des dates, des documents, et des conséquences humaines claires.

Votre histoire, structurée, est une force probante.

FAQ spéciale pour la suspension de soignants illégale

Non. Chaque dossier dépend de ses faits, de son statut et des preuves disponibles. La décision de Grenoble montre un chemin argumentaire, mais elle n’instaure pas une règle automatique.

Vérifiez trois points clés: privation de salaire assimilable à une sanction pécuniaire, décision fondée sur un élément de santé, pression économique viciant le consentement. Si ces éléments sont documentés, votre dossier gagne en force.

Oui si vos missions étaient réalisables à distance et que l’employeur a refusé sans motif sérieux. Cela joue sur la proportionnalité et peut renforcer l’argument de suspension soignants illégale.

Selon votre chronologie, l’action directe contre l’employeur peut être prescrite. En revanche, une action en responsabilité contre l’État reste parfois envisageable. Faites vérifier vos délais avant toute chose.

Recours indemnitaires contre l’employeur et/ou contre l’État. Attention au recours préalable quand vous visez l’État et à la date butoir de fin 2025.

Oui. Rassemblez attestations de suivi, factures, arrêts, témoignages. Un chiffrage clair crédibilise la demande d’indemnisation.

Pas nécessairement. Certaines voies contre l’État peuvent rester ouvertes selon les fondements. Faites auditer vos pièces par un avocat.

Demandez des explications écrites, consignez les changements, sollicitez un entretien formel. Si besoin, faites constater la déqualification ou l’éloignement injustifié pour compléter votre dossier.

Celles qui relient un fait daté à une conséquence concrète: bulletins à 0, refus écrit de télétravail, consignes contradictoires, preuves de détresse économique ou psychologique, tentatives d’aménagement ignorées.

Commencez par la check-list de l’article, fixez un calendrier rétroplanifié, puis prenez un rendez-vous rapide avec un avocat pour sécuriser les délais.

Textes et repères officiels

- Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023: suspension de l’obligation vaccinale pour les professionnels et étudiants, entrée en vigueur le 15 mai 2023. Légifrance

- Fiche de contexte vie-publique expliquant la suspension et les débats sur l’abrogation. vie-publique.fr

Jurisprudence et décisions récentes illustratives

Cour d’appel/ressource Judilibre autour d’un cas de télétravail évoquant l’applicabilité de l’obligation selon les fonctions exercées. Cour de Cassation

CPH Grenoble, 8 septembre 2025: billet récapitulatif du cabinet Bessy sur l’annulation de la suspension et le versement d’environ 20 mois de salaires. avocat-bessy.com

CAA Nancy, 10 juillet 2025: série d’arrêts confirmant la légalité de suspensions d’agents hospitaliers, illustrant le paysage contrasté. Cour administrative d’appel de Nancy