Quand les mots ne décrivent plus le monde, mais le déforment pour mieux le contrôler, il est temps d’apprendre à lire entre les lignes.

Depuis plusieurs années, une étrange mécanique s’est installée dans le paysage politique et médiatique : des mots apparemment neutres, apaisants ou “positifs” sont utilisés pour justifier des politiques dures, autoritaires ou impopulaires.

On les entend partout. Ils ponctuent les discours officiels, s’invitent dans les JT, s’imposent dans les débats.

Mais que cachent réellement ces expressions ?

Ce que dévoilent des auteurs comme Marion St Michel ou Marc Joly, c’est qu’il ne s’agit pas simplement de rhétorique politique.

C’est une inversion systématique du réel, un mécanisme que la psychanalyse appelle perversion symbolique, et qui agit comme une arme de domination douce.

La vidéo de Jean-Dominique Michel qui résume tout:

Jean-Dominique Michel est un anthropologue médical suisse, expert en santé publique.

Auteur des livres Autopsie d’un désastre et La fabrication du désastre.

Voici 4 expressions clés que les gouvernements utilisent pour rendre l’inacceptable acceptable — et pourquoi il est crucial d’apprendre à les décoder.

1. 🪨 “Résilience” : Le mot doux pour mieux vous faire encaisser les coups

La “résilience” est devenue le mantra des temps modernes. Après les attentats. Après le Covid. Après les réformes brutales. On nous dit d’être “résilients”. On nous félicite de notre “capacité d’adaptation”. On érige la souffrance en vertu.

Mais si ce mot semble valorisant en surface, il masque une opération de transfert moral insidieuse : ce n’est plus le système qui doit être remis en question, c’est à vous de vous ajuster.

Traduction réelle : “Ce que vous subissez est votre problème. Faites avec.”

En glorifiant la capacité à encaisser, on étouffe le droit à l’indignation, à la colère légitime, à la protestation.

Ce que cela produit : une société silencieuse, culpabilisée, émotive mais paralysée.

🔍 Clé de lecture : La vraie force ne consiste pas à tout accepter. Elle commence par nommer clairement ce qui nous blesse — et qui en est responsable.

2. 🧠 “Pédagogie de la réforme” : Quand expliquer devient une manière de vous faire taire

“Nous allons faire de la pédagogie.” Voilà ce que disent les ministres, les présidents, les éditorialistes, quand une réforme passe mal. Plutôt que d’écouter les objections, on explique encore. On fait des PowerPoint. Des infographies. Des “débats”.

Mais en réalité, cette “pédagogie” n’en est pas une.

Elle repose sur une prémisse manipulatoire : si vous êtes contre, c’est que vous n’avez pas compris.

Traduction réelle : “Vous êtes trop bête pour saisir la grandeur de notre projet. Donc on va vous l’imposer avec un joli emballage.”

C’est un langage infantilisant qui transforme le citoyen en élève désobéissant. Et toute critique devient une preuve… d’ignorance.

Ce que cela nie : l’intelligence populaire, l’expérience de terrain, le bon sens collectif.

🔍 Clé de lecture : Un désaccord n’est pas un malentendu. C’est souvent une preuve de lucidité.

3. 🚫 “Complotiste / conspirationniste” : L’étiquette magique pour tuer la pensée critique

Voici sans doute l’arme sémantique la plus efficace des dernières années.

Dès que vous osez remettre en cause un discours dominant — sur la santé, l’économie, la guerre ou les médias — un mot fuse : “complotiste”.

Il agit comme un arrêt de pensée. Il classe. Il salit. Il clôt le débat.

Mais il y a un problème : tous les pouvoirs ont toujours tenté de décrédibiliser les opposants. Autrefois, on les traitait de fous, de sorciers ou de hérétiques. Aujourd’hui, c’est “complotistes”.

Traduction réelle : “Votre opinion dérange. Donc vous êtes dangereux.”

Le danger ici, ce n’est pas la critique… c’est la criminalisation de la critique. Et cette tendance va de pair avec une société de surveillance mentale, où douter devient suspect.

🔍 Clé de lecture : Ce n’est pas parce qu’une question dérange qu’elle est fausse. Ce n’est pas parce qu’un doute est impopulaire qu’il est infondé.

4. 🧺 “Intérêt général” : Le cache-sexe des intérêts privés

“Nous agissons pour l’intérêt général.” Cette phrase semble noble. Elle évoque le bien commun, la solidarité, la raison.

Mais en réalité, c’est la plus redoutable des illusions politiques.

Car l’intérêt général est rarement défini. Il est évoqué comme une évidence, un absolu… que seuls les dirigeants semblent comprendre.

Dans les faits, cette expression sert souvent à :

- Justifier des privatisations

- Légitimer des restrictions de libertés

- Masquer des bénéfices pour des groupes puissants

Traduction réelle : “Nous savons ce qui est bon pour vous, même si vous ne le voulez pas.”

Cette formulation impose une forme de morale verticale, qui disqualifie toute contestation comme étant égoïste ou irresponsable.

🔍 Clé de lecture : La vraie question à poser, c’est :

Qui décide de ce qu’est l’intérêt général ? Et au profit de qui ?

🧠 Pourquoi ces mots comptent

Les mots façonnent le réel.

Quand ils sont détournés, ils peuvent détruire notre capacité à penser clairement.

Ils instaurent une confusion morale, où l’on ne sait plus ce qui est vrai, juste ou même pensable.

Ce que montre le travail de Marion St Michel dans son livre Gouvernance perverse, c’est que le langage est devenu une forme d’ingénierie sociale, utilisée pour imposer sans violence visible une domination bien réelle.

Elle parle de “perversion institutionnelle” : une stratégie de manipulation douce, qui passe par les émotions, les symboles, et surtout… les mots.

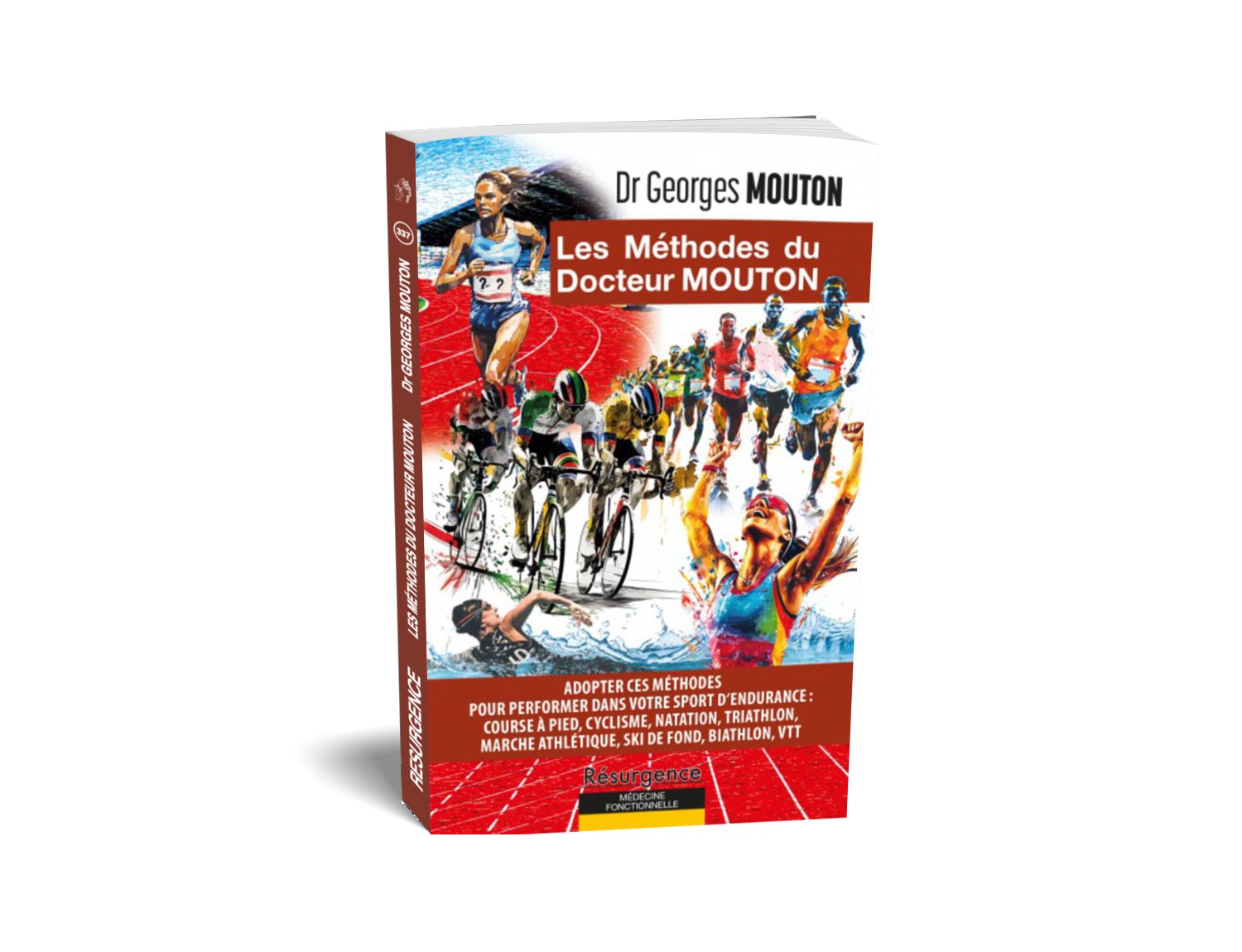

📘 Le livre qui met des mots sur ce que vous ressentez

Si vous avez lu cet article en hochant la tête intérieurement, si vous vous êtes déjà senti coupable d’avoir douté, honteux d’avoir protesté, ou seul dans votre lucidité, alors ce livre est pour vous.

Gouvernance perverse, de Marion St Michel, est une grille de lecture puissante pour comprendre ce qui se joue derrière les discours. Et surtout, pour retrouver votre souveraineté intellectuelle.

Ce n’est pas un manifeste complotiste. C’est un antidote à la confusion, écrit par une psychologue clinicienne formée en sciences politiques, qui allie rigueur intellectuelle et lucidité humaine.

Elle y décortique :

- Comment les gouvernants utilisent la peur et le langage pour contrôler sans force

- Comment la crise du Covid a accéléré cette inversion des valeurs

- Comment résister sans sombrer dans la paranoïa

🔓 En résumé : le réel vous appartient

Ce qui est en jeu aujourd’hui, ce n’est pas seulement la vérité.

C’est votre capacité à la reconnaître.

Et tout commence par là : redonner du sens aux mots. Refuser les inversions. Nommer ce que l’on vit. Et refuser qu’un pouvoir vous dise ce que vous devez penser de ce que vous ressentez.

🧠 Les mots peuvent être des chaînes. Mais bien employés, ils deviennent des clés.

Un commentaire

Très intéressant, merci