Quand le système protège ses propres monstres

Il faut cesser de croire que l’injustice est le fruit d’une défaillance.

Trop de cas, trop de récidives, trop d’absurdités accumulées pointent vers une autre réalité : la justice en France ne dysfonctionne pas… elle fonctionne exactement comme elle est censée le faire. Mais pour qui ?

Pour ceux qui appartiennent au système.

Pour ceux qui portent la robe, le titre, la fonction. Lorsqu’un citoyen ordinaire faillit, la justice frappe.

Lorsqu’un juge commet l’innommable, elle murmure, négocie, minimise.

Ce n’est pas un cas isolé. Ces dernières années, on a vu des prêtres pédocriminels déplacés plutôt que jugés, des policiers responsables de violences couverts par leur hiérarchie, des médecins compromis blanchis par des confrères, des politiciens condamnés mais jamais vraiment inquiétés.

Le point commun ?

Une appartenance à l’institution.

Et dès lors, tout change : le regard, la procédure, la sévérité.

On ne juge plus un acte, on protège un statut.

L’individu est fondu dans une structure, et c’est cette structure qu’on cherche à préserver, quitte à piétiner les victimes.

La justice française se veut aveugle. Mais il semble qu’elle ferme surtout les yeux quand ses propres membres sont dans le box des accusés.

Et plus le crime est monstrueux, plus l’appartenance au système sert de bouclier.

Un citoyen lambda aurait écopé de plusieurs années de prison ferme.

Ce juge, lui, garde sa robe. Et sa légitimité institutionnelle.

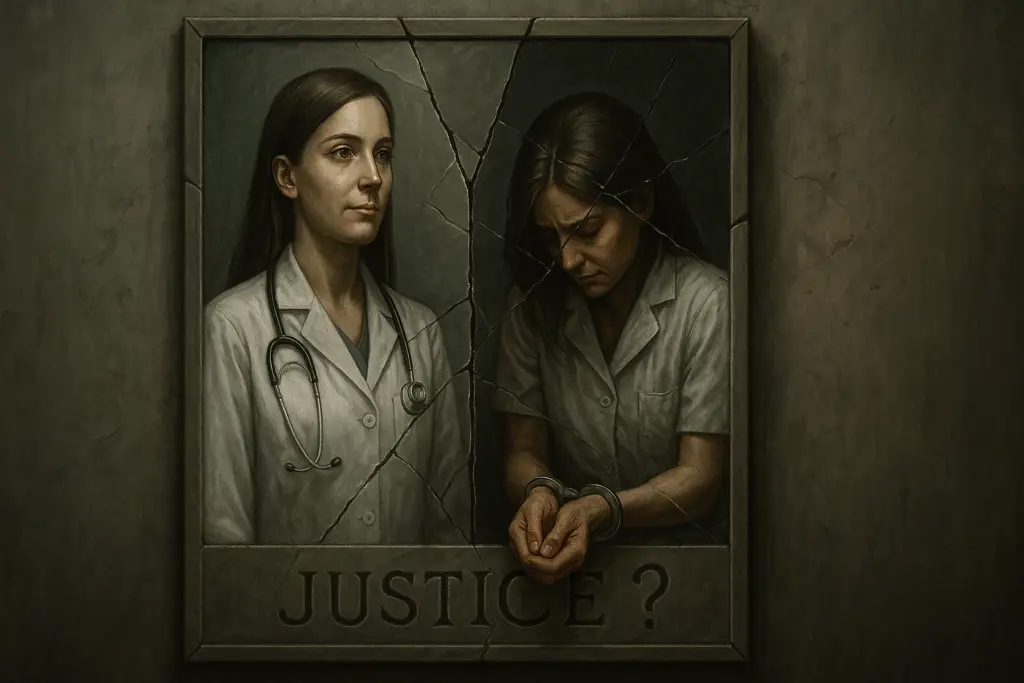

Une vidéo qui glace le sang… et un verdict qui scandalise

« On aurait pu croire à une fiction noire. Mais cette vidéo, courte et brutale, dévoile un scandale bien réel : un juge, à Dijon, incitant au viol de sa propre fille, avec la complicité de sa femme — elle aussi juge. Et pourtant, la sentence est tombée : 6 mois de sursis. Pas un jour de prison ferme. »

Regardez par vous-même. C’est glaçant. Et ce n’est que le début.

La justice française : deux poids, deux mesures ?

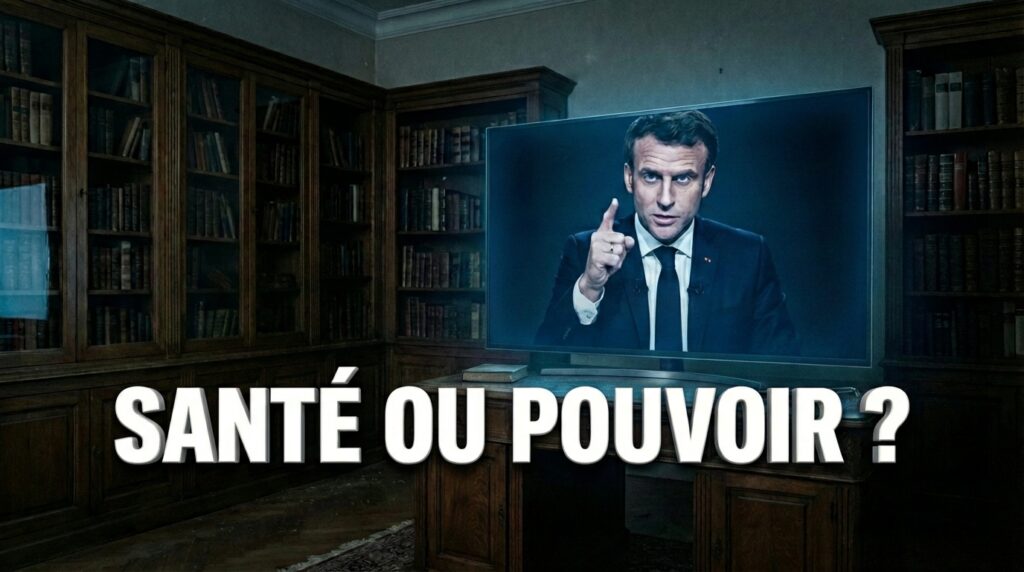

Lorsqu’un professionnel de santé, un agriculteur ou un citoyen ordinaire commet un écart, la sanction tombe sans délai, souvent avec une sévérité exemplaire. On brandit l’exemplarité, la loi pour tous, la défense de l’intérêt général.

Mais cette rigueur se dilue étrangement quand il s’agit d’un magistrat, d’un élu, ou d’un membre d’un corps d’État.

On ne parle plus de justice, mais de “prudence”, de “complexité du dossier”, de “présomption d’innocence renforcée”.

Ce deux poids, deux mesures est le poison lent de la République.

Il désagrège la confiance dans les institutions. Il crée un sentiment d’impunité chez les puissants et une rage sourde chez ceux qui n’ont que leur voix — ou leur indignation — comme seule arme.

La même République qui condamne une infirmière pour un faux QR code laisse un violeur présumé, magistrat, continuer à juger des citoyens. Comment ne pas y voir une inversion morale ?

Le problème, ce n’est pas seulement le verdict. C’est la logique derrière.

Une logique où l’autorité protège ses éléments au lieu de protéger les citoyens.

Où l’institution devient plus importante que la justice elle-même.

La mécanique du silence : médias, institutions, omerta

Avez-vous entendu le nom de ce juge à la télévision ?

Lu un titre de presse qui le mentionne clairement ?

Probablement pas.

À croire que son identité est plus précieuse que celle de sa propre victime.

C’est là l’un des symptômes les plus inquiétants : le silence organisé, savamment entretenu par les institutions et relayé par des médias trop prudents, trop liés, ou tout simplement trop complices.

Car lorsqu’un simple citoyen commet un faux pas, on étale son nom, ses photos, son passé.

Mais pour un juge, un médecin de renom, un élu local ? On brouille les pistes.

On parle d’un “magistrat de Dijon”, d’une “affaire familiale complexe”, on dilue l’horreur dans des euphémismes glacés.

Ce n’est plus de l’information. C’est de la dissimulation.

Cette mécanique du silence n’est pas accidentelle. Elle repose sur une peur diffuse — celle de briser des carrières, de mettre en cause des institutions entières, de déclencher des remous politiques.

Mais elle a un prix : l’anesthésie du peuple, l’abandon des victimes, et la légitimation implicite de l’horreur.

Les héros qu’on punit : quand dénoncer devient un crime

Il fut un temps où résister face à l’injustice faisait de vous un héros. Aujourd’hui, cela fait de vous une cible.

Dans la France contemporaine, ceux qui alertent, dénoncent ou refusent de se soumettre sont de plus en plus souvent traités comme des délinquants.

Tandis que les véritables criminels, eux, trouvent refuge derrière des institutions protectrices.

Infirmières suspendues, médecins radiés, enseignants sanctionnés, chercheurs bâillonnés…

Le pouvoir ne tolère plus la contradiction, surtout quand elle vient de l’intérieur.

La vérité n’est plus une vertu, mais une menace.

Et les lanceurs d’alerte sont ceux que le système s’acharne à faire taire, non pas parce qu’ils mentent — mais précisément parce qu’ils disent ce que tout le monde devrait entendre.

Soignants, chercheurs, citoyens : les nouvelles cibles

Depuis plusieurs années, la liste des professionnels mis au ban pour avoir simplement voulu “bien faire” ne cesse de s’allonger.

Des infirmiers suspendus pour avoir refusé des protocoles qu’ils jugeaient contraires à l’éthique.

Des médecins radiés pour avoir proposé des traitements alternatifs ou osé critiquer la doxa sanitaire.

Des chercheurs marginalisés pour avoir remis en question les orientations officielles.

Tous ont un point commun : ils ont osé parler, et cela leur a coûté cher.

Le système ne punit pas l’erreur. Il punit la dissidence. L’indépendance d’esprit. Le courage.

Ces voix qui auraient dû nourrir le débat public sont étouffées dans l’œuf.

Et pendant ce temps, les véritables abus – ceux des puissants, des institutionnels, des protégés – passent sous silence.

Il ne s’agit plus d’un simple déni de justice.

Il s’agit d’une inversion totale des valeurs.

Ce sont les consciences qu’on criminalise, et les dérives qu’on tolère.

Face à cela, une question s’impose : jusqu’où laisserons-nous faire ?

L’exemple emblématique : ce que révèle “12 juillet”

Parmi ces consciences persécutées, le cas raconté dans le livre “12 juillet” fait figure de symbole.

Il ne s’agit pas d’un complotiste. Ni d’un marginal.

Mais d’un professionnel de santé respecté, apprécié, compétent — et qui, un jour, a simplement fait ce que sa conscience lui dictait : protéger ses patients, dire la vérité, refuser l’absurde.

Résultat ?

Radiation, menaces, isolement.

Comme tant d’autres, il n’a pas été puni pour ses actes, mais pour son intégrité.

“12 Juillet” raconte cette descente aux enfers, cette mécanique brutale qui frappe ceux qui refusent de se taire.

Ce n’est pas seulement un témoignage.

C’est un miroir tendu à notre époque.

Une époque où la justice institutionnelle protège les pires… et condamne les meilleurs.

L’affaire du juge à Dijon et l’histoire du livre ne sont pas isolées.

Elles relèvent de la même logique de renversement moral, où le pouvoir se protège lui-même au détriment des innocents.

Lire “12 juillet”, c’est comprendre ce renversement.

C’est mettre des mots sur un malaise diffus. Et surtout, c’est refuser de s’y habituer.

Ce que cette inversion dit de notre époque

L’affaire du juge Ba n’est pas une aberration.

L’histoire racontée dans 12 juillet non plus.

Ce sont des symptômes.

Les signes visibles d’un système qui a perdu ses repères, où la vérité dérange plus que le mensonge, où la loyauté envers l’institution prime sur la justice envers les individus.

Une société en guerre contre ses consciences

Le pouvoir ne redoute pas les délinquants : il les connaît, les maîtrise, parfois les utilise.

Non, ce que le pouvoir redoute, ce sont les consciences.

Les voix intègres qui refusent de plier.

Les citoyens debout qui préfèrent le bannissement à la compromission.

Dans cette logique, punir l’éthique devient une stratégie de dissuasion.

Car chaque lanceur d’alerte écrasé en silence est un avertissement pour les autres : “Si tu parles, voilà ce qui t’attend.” C’est ainsi que s’installe la peur, que le conformisme se renforce, et que le mal ordinaire prospère en toute impunité.

La nécessité de réveiller les consciences

Mais ce mécanisme ne peut fonctionner que si nous restons passifs!

Chaque lecture, chaque partage, chaque discussion est une forme de résistance.

Le livre 12 juillet n’est pas qu’un récit poignant : c’est un électrochoc salutaire, une mise en lumière de ce qui se trame derrière les portes closes.

Il ne s’agit pas seulement de dénoncer. Il s’agit de comprendre. De prendre position. De sortir de cette sidération qui nous paralyse face à l’absurde. Et de rappeler qu’en démocratie, la justice ne peut pas être un privilège. Elle doit être un droit — pour tous.

Pourquoi le livre “12 juillet” dérange autant

Il y a des livres qui informent. D’autres qui émeuvent.

Et puis il y a ceux qui dérangent profondément — parce qu’ils révèlent ce que personne ne veut voir, et encore moins entendre.

12 juillet fait partie de ceux-là.

Non pas par provocation gratuite, mais parce qu’il touche un nerf à vif : le mensonge institutionnalisé.

Une enquête documentée, humaine et courageuse

Loin des théories à sensation ou des pamphlets rageurs, 12 juillet est avant tout un témoignage humain, rigoureux, poignant.

Il raconte de l’intérieur ce que vivent celles et ceux qui, dans le système de santé, refusent de se taire.

Le livre mêle documents, récits, analyses, sans jamais tomber dans l’outrance.

C’est justement ce calme, cette lucidité, qui rendent les faits encore plus choquants.

“On m’a puni pour avoir soigné. On m’a jugé pour avoir protégé.”

Ces mots, tirés du livre, résument toute l’absurdité de la situation.

Et révèlent la vraie cible du système : la conscience professionnelle.

Ce que vous découvrirez en le lisant

Ce livre ne vous apportera pas seulement des faits.

Il vous donnera des clés. Il vous permettra de comprendre les mécanismes invisibles qui broient les individus intègres.

Vous verrez comment la machine institutionnelle retourne la charge contre ceux qui résistent.

Comment la solidarité entre élites étouffe la voix des justes.

Mais surtout, vous découvrirez que vous n’êtes pas seul.

Que cette impression d’étouffement, ce malaise face à l’absurde, est partagé.

Et que, oui, il existe encore des voix qui refusent de plier. 12 juillet en est la preuve.

Vous aussi, devenez un maillon de la résistance

Vous l’avez vu dans cette vidéo.

Vous l’avez lu dans cet article.

Ce que nous vivons aujourd’hui n’est pas un simple déraillement de la justice, c’est une perversion systémique des valeurs fondamentales.

Et face à cela, le silence n’est plus une option.

Lire 12 juillet, c’est refuser de détourner le regard.

C’est choisir d’ouvrir les yeux, de comprendre, de transmettre.

C’est refuser que les monstres soient protégés pendant que les justes sont brisés.

Alors si vous sentez que quelque chose cloche dans ce pays, si vous avez déjà ressenti cette colère sourde en voyant l’injustice triompher, ce livre est pour vous.

Il vous parlera, vous bouleversera, et vous armera.

📚 Découvrez 12 juillet maintenant : accéder au livre

Et vous, que pensez-vous de cette justice à deux vitesses ?

Ce genre d’affaire vous indigne-t-il autant que nous ?

Partagez votre avis en commentaire. Votre voix compte.