Depuis quand n’avez-vous pas remis en question ce qu’on vous a toujours présenté comme une évidence médicale ?

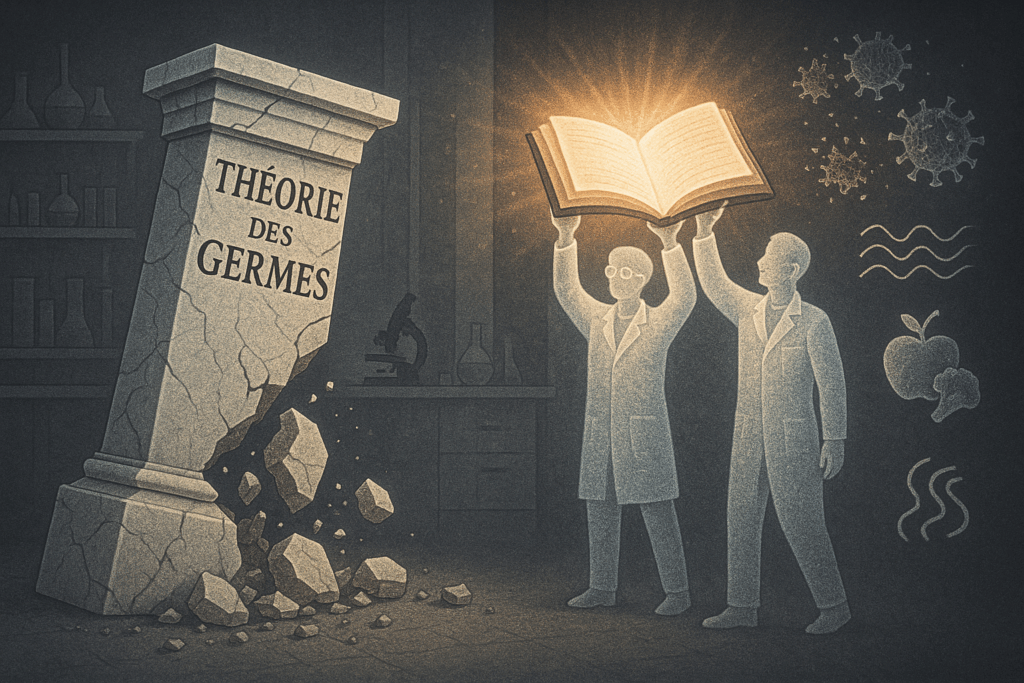

Le mythe de la contagion est un livre dérangeant. Il ne se contente pas de poser des questions — il démonte, preuves à l’appui, l’un des piliers fondateurs de la médecine moderne : la théorie des germes.

Selon cette dernière, les maladies seraient causées par des virus et bactéries transmis d’un individu à l’autre.

Pourtant, ce postulat est aujourd’hui violemment remis en cause par des chercheurs indépendants, des médecins intègres, et des faits historiques largement méconnus du grand public.

Dans cet ouvrage, le Dr Thomas Cowan et Sally Fallon Morell livrent une enquête rigoureuse, documentée, qui bouleverse nos certitudes.

Le livre ne nie pas la réalité des maladies, mais interroge leur origine réelle.

Et si les soi-disant virus n’étaient que des fragments biologiques mal interprétés ?

Et si la pollution électromagnétique, les carences nutritionnelles ou le stress étaient les vrais coupables de nos épidémies modernes ?

La théorie des germes : un dogme devenu vérité ?

On l’enseigne dans toutes les écoles de médecine.

On l’affiche dans chaque campagne de santé publique.

Elle semble aussi indiscutable que la gravité : la théorie des germes affirme que des micro-organismes invisibles — bactéries et virus — sont les causes directes de nombreuses maladies.

Pourtant, cette théorie n’a jamais été prouvée de manière rigoureuse.

Dans Le mythe de la contagion, les auteurs reviennent sur l’histoire de cette théorie.

Ils rappellent que Louis Pasteur, souvent présenté comme le père de la microbiologie moderne, a convaincu la communauté médicale de son époque en popularisant l’idée que les maladies se propagent via des germes.

Mais ce que peu de gens savent, c’est que Pasteur lui-même a reconnu, dans ses écrits privés, l’échec de ses démonstrations sur la contagion. (voir le livre « En finir avec Pasteur »).

Face à lui, le chercheur Antoine Béchamp défendait une vision très différente : ce ne sont pas les microbes qui causent la maladie, mais le terrain, c’est-à-dire l’état global de l’organisme.

Un terrain sain ne permettrait tout simplement pas aux microbes de se développer.

Pour tenter de trancher scientifiquement, un autre pionnier, Robert Koch, établit à la fin du XIXe siècle quatre critères censés permettre de prouver qu’un microbe cause une maladie. Ce sont les célèbres postulats de Koch.

Voici un résumé de ces critères :

- Le microbe doit être présent chez tous les malades, et absent chez les individus sains.

- Il doit pouvoir être isolé et cultivé.

- Il doit provoquer la même maladie lorsqu’il est introduit dans un hôte sain.

- Il doit pouvoir être ré-isolé de cet hôte et être identique au microbe initial.

Ces conditions semblent logiques.

Mais elles ne sont jamais respectées, ni pour les bactéries, ni pour les virus.

Pire : même Koch lui-même dut abandonner son premier postulat en découvrant que certaines personnes pouvaient être porteuses de bactéries sans tomber malades.

Face à ces échecs, Thomas Rivers tenta en 1937 de les adapter aux virus, bien plus petits et plus difficiles à détecter.

Ses nouveaux postulats incluent par exemple la culture dans des cellules hôtes ou la production d’anticorps. Mais là encore, aucune preuve directe et complète n’a jamais été obtenue.

Même pour le SARS-CoV-2, aucune étude n’a pu valider tous les critères de Rivers.

Le livre cite de nombreuses expériences historiques troublantes, comme celles menées lors de la grippe espagnole de 1918.

Des médecins américains tentèrent alors de provoquer la maladie chez des volontaires en leur injectant des fluides corporels de malades, ou même en les faisant respirer dans leur visage.

Résultat : aucune contamination, malgré des dizaines de tentatives documentées.

Ces faits sont oubliés des manuels, mais ils sont bel et bien réels.

Et Le mythe de la contagion leur redonne la place qu’ils méritent.

Des voix scientifiques qui osent briser le silence

Le plus frappant dans Le mythe de la contagion, c’est que les auteurs ne sont pas seuls.

De plus en plus de voix, scientifiques et indépendantes, dénoncent la faiblesse des preuves virologiques et la persistance d’un dogme jamais véritablement démontré.

En voici quelques-unes, incontournables si vous souhaitez aller plus loin.

Dr Samantha Bailey : la médecine en rupture

Médecin généraliste, conceptrice d’études cliniques, ex-animatrice d’une émission médicale télévisée, le Dr Samantha Bailey a vu sa carrière basculer lorsqu’elle a osé remettre en cause la validité scientifique de la théorie des germes.

Censurée, elle a pris son indépendance, et sa chaîne YouTube @DrSamBailey compte aujourd’hui plus de 339 000 abonnés. Vous pouvez également la suivre sur son Substack.

Avec rigueur et clarté, elle démonte les failles du paradigme infectieux.

Sa vidéo culte « 5 échecs spectaculaires de la théorie des germes », disponible ici :

C’est une synthèse percutante et accessible qui résume l’essentiel en 22 minutes.

Une porte d’entrée idéale pour les esprits curieux.

Pierre Chaillot : la vérité statistique

Statisticien de formation, Pierre Chaillot est devenu l’un des critiques les plus redoutés du récit officiel sur le Covid.

Dans son livre choc Covid-19 : ce que révèlent les chiffres officiels (édité par la maison d’édition L’Artilleur), il démontre — données à l’appui — l’inexistence d’une mortalité anormale, l’inutilité des tests PCR, et la vacuité des mesures sanitaires.

Mais surtout, dans ses conférences et vidéos (notamment sur sa chaîne Décoder l’éco), Pierre va plus loin : il finit par remettre en cause l’existence même d’une propagation virale.

Son honnêteté intellectuelle l’amène à admettre publiquement qu’il croyait autrefois au dogme pasteurien — jusqu’à ce que les faits le contredisent.

Dans cette conférence marquante : L’opération Covid est-elle une guerre contre la réalité ?, il démonte avec une clarté implacable les incohérences du paradigme viral:

Un documentaire incontournable : La fin de la théorie des germes

Pour ceux qui préfèrent un format long, le documentaire américain The End of Germ Theory, traduit en français grâce aux bénévoles de CV19, est une synthèse puissante et argumentée des failles profondes de la virologie moderne.

La Fin de la théorie des germes (Odysee), rassemble les interventions de figures clés comme le Dr Mark Bailey, le Dr Thomas Cowan, le microbiologiste Stefan Lanka, et le Dr Stefano Scoglio.

Ce film, dense mais passionnant, montre comment les prétendus effets viraux sont en réalité reproductibles sans aucune particule virale dans les échantillons.

C’est un renversement complet de la narration médicale dominante.

Ces travaux, bien qu’ignorés par les médias traditionnels, constituent une base solide pour questionner rationnellement le concept de contagion.

Et surtout, ils invitent chaque lecteur à mener sa propre enquête.

Le terrain plutôt que le microbe : une autre lecture de la santé

Dans un monde obsédé par la peur des virus, Le mythe de la contagion propose un changement de perspective radical — et salvateur : ce n’est pas le microbe qui fait la maladie, mais l’état du terrain sur lequel il agit.

Cette vision, pourtant ancienne, a été éclipsée par l’hégémonie pasteurienne. Louis Pasteur, figure tutélaire de la médecine moderne, croyait que le corps était stérile et que les germes venaient de l’extérieur pour l’attaquer. Mais sur son lit de mort, il aurait lui-même reconnu : « Le microbe n’est rien, le terrain est tout. »

Ce renversement de paradigme implique une toute autre compréhension de la santé. Il ne s’agit plus de se protéger contre un ennemi invisible, mais de renforcer l’équilibre interne de l’organisme.

Dans le livre, les auteurs détaillent les nombreux facteurs capables de générer des symptômes que l’on attribue trop vite à des agents infectieux :

- Carences nutritionnelles (vitamines, minéraux, acides gras essentiels)

- Pollution chimique (air, eau, alimentation industrielle)

- Stress chronique et dérèglement émotionnel

- Champ électromagnétique (CEM) et exposition croissante aux technologies sans fil

- Médications iatrogènes ou effets secondaires de traitements pharmaceutiques

Un chapitre entier est consacré à la 5G et à son déploiement à Wuhan juste avant l’apparition du Covid-19. Hasard ou corrélation ? Les auteurs n’affirment pas, mais ils interrogent : comment expliquer que les premiers foyers du virus coïncident si précisément avec les villes ultra-connectées ?

L’ouvrage revient aussi sur la fameuse grippe espagnole de 1918. Elle aurait tué des millions de personnes en quelques mois… mais selon plusieurs études oubliées, aucune preuve de contagion n’a pu être apportée. Des expériences ont été menées pour transmettre la grippe d’humain à humain, sans succès. Et les symptômes de l’époque ? Étonnamment similaires à ceux d’une intoxication à l’aspirine, massivement administrée.

Le message est clair : la maladie n’est pas une fatalité virale, mais la conséquence de déséquilibres systémiques.

C’est une invitation à reprendre la responsabilité de notre santé, non en craignant l’extérieur, mais en cultivant notre écologie intérieure.

Ce que vous découvrirez dans Le mythe de la contagion

Ce livre n’est pas une simple opinion dissidente.

C’est une déconstruction méthodique, argumentée et historique d’un paradigme qui, depuis plus d’un siècle, domine la pensée médicale.

Le Dr Thomas Cowan et Sally Fallon Morell ont articulé leur travail autour d’une enquête précise, nourrie d’études oubliées, d’expériences peu connues du public, et d’une logique implacable : aucune preuve directe et rigoureuse ne permet d’affirmer que les virus provoquent des maladies transmissibles.

Voici quelques-uns des sujets abordés dans Le mythe de la contagion :

- L’échec des postulats de Koch et leur contournement par la virologie moderne

- La comparaison entre les visions de Pasteur, Béchamp et d’autres chercheurs marginalisés

- Les biais méthodologiques majeurs dans les études virologiques (culture en cellules, tests indirects)

- Les événements électromagnétiques majeurs (radar, satellites, 5G) et leurs liens temporels avec les grandes « pandémies »

- L’analyse des études prétendument démonstratives sur le SARS-CoV-2

- Des hypothèses alternatives sur les véritables causes des symptômes de masse : stress, toxines, carences, ondes, pollution

- La façon dont l’industrie pharmaceutique s’est construite sur ce paradigme non validé

Le style est clair, accessible même aux non-spécialistes, sans jamais céder à la simplification abusive.

Chaque chapitre pousse à réfléchir autrement, à remettre en question, à revérifier.

Rien n’est imposé — tout est argumenté.

Une attention particulière est portée à la documentation.

Les références sont nombreuses, incluant des études peu diffusées, des citations de publications médicales anciennes, des témoignages de scientifiques comme le microbiologiste Stefan Lanka, qui démontre, expériences à l’appui, que les phénomènes dits « viraux » peuvent être reproduits sans virus.

En somme, Le mythe de la contagion n’est pas un livre de dénonciation.

C’est un manuel de réflexion critique sur un dogme que l’on n’ose plus interroger. Et il donne les clés pour mener, soi-même, sa propre enquête.

Lisez. Vérifiez. Enquêtez. Faites-vous votre propre avis.

Dans un monde saturé de discours médicaux normalisés, de vérités assénées sans débat et de censures déguisées en « consensus scientifique », il devient urgent de reprendre le contrôle de notre propre réflexion.

Le mythe de la contagion ne cherche pas à imposer une nouvelle croyance. Il vous tend un miroir, vous invite à revisiter ce que vous pensiez acquis, et à mener votre propre étude approfondie de ce sujet, à partir d’éléments concrets, historiques, expérimentaux.

Les ressources et experts évoqués plus haut — médecins, statisticiens, chercheurs — ne prétendent pas détenir la vérité. Ils posent des questions que trop peu de monde ose poser. Ils confrontent les faits à la doxa.

Et leurs constats, qu’on les accepte ou non, ne laissent personne indifférent.

Regarder, écouter, lire, comparer, questionner : c’est le début d’une démarche d’émancipation intellectuelle.

À vous de jouer.

Car face à une médecine devenue dogmatique, la seule vraie immunité est celle du discernement.

Pourquoi ce livre est une lecture urgente (et nécessaire)

Nous vivons dans un monde où la peur est devenue un outil de gouvernance, et où la santé a été réduite à une équation simpliste : microbe = maladie. Pourtant, comme le montre magistralement Le mythe de la contagion, cette équation ne repose sur aucune démonstration rigoureuse.

Ce livre n’est pas réservé aux scientifiques. Il s’adresse à toute personne qui, face aux événements récents, ressent ce malaise : et si quelque chose ne tournait pas rond dans l’histoire qu’on nous a racontée ? Si vous avez déjà ressenti ce doute, ce livre est pour vous.

Vous y trouverez des arguments précis, des faits méconnus, des démonstrations méthodiques — mais surtout, une invitation à penser par vous-même. Et peut-être, à envisager une autre façon d’appréhender la maladie, la santé… et la vie.

👉 Il est temps de lire ce qu’on a voulu vous cacher.

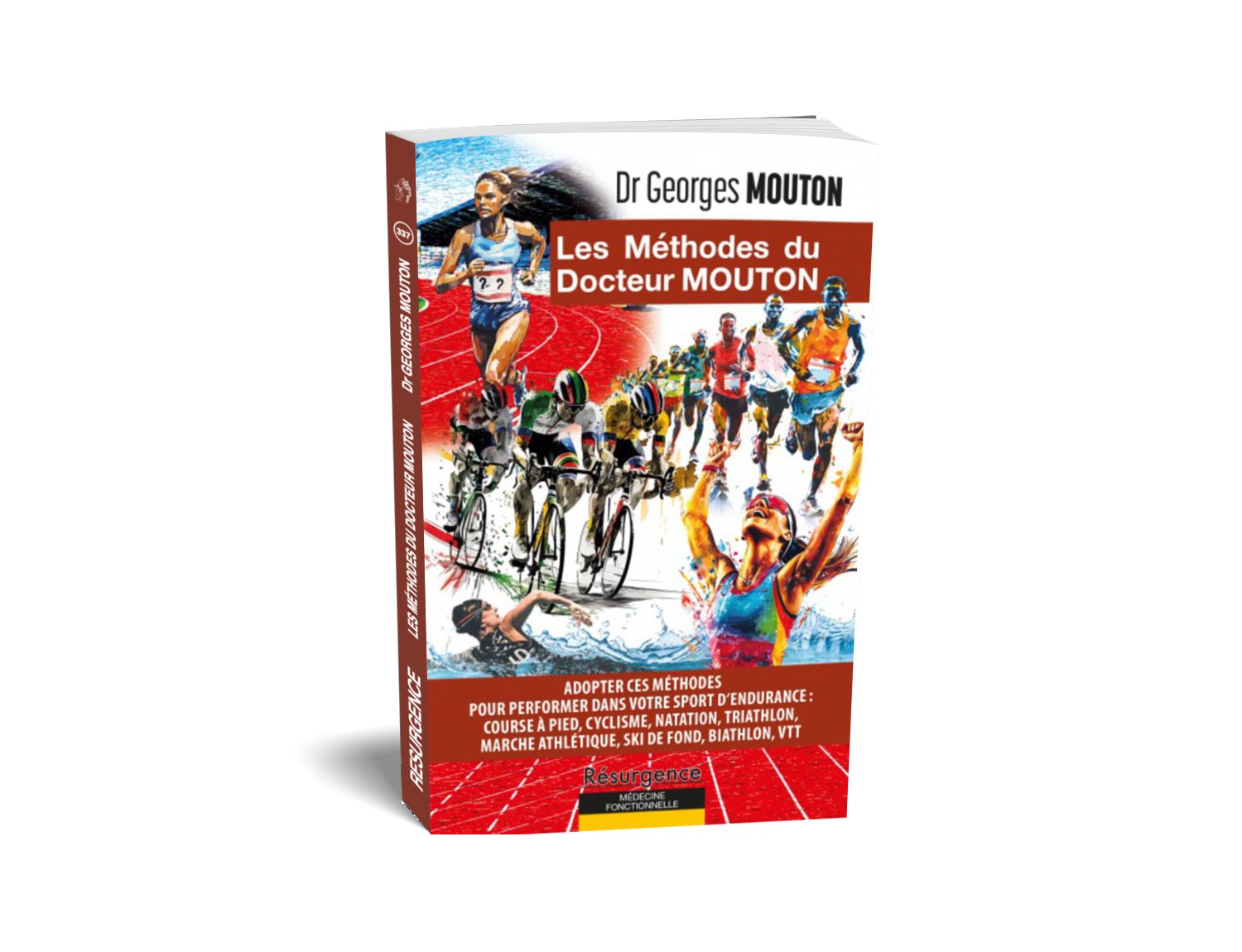

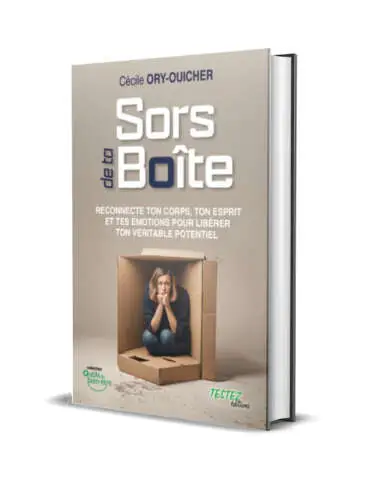

📘 Commandez dès maintenant votre exemplaire

« Le mythe de la contagion »

et rejoignez ceux qui osent regarder la vérité en face.

💬 Et vous ? Que pensez-vous de cette remise en question ?

Avez-vous déjà douté de la version officielle sur les virus et la contagion ?

Partagez votre avis en commentaire, et poursuivons le débat.

Questions/Réponses

Non. Il remet en question l’origine supposée de certaines maladies, en s’appuyant sur des faits, des expériences et des observations cliniques. Il ne nie ni la souffrance, ni les symptômes, mais interroge leurs véritables causes.

Le livre cite des expériences scientifiques, des données historiques (comme les tests d’inoculation de la grippe espagnole), et des travaux contemporains de chercheurs critiques comme Stefan Lanka ou Samantha Bailey. Il s’appuie aussi sur l’échec à prouver rigoureusement la contagion selon les critères scientifiques reconnus.

Non, il est argumenté, documenté et écrit par deux professionnels de santé reconnus. Il n’invente rien : il interroge les incohérences du paradigme dominant, et invite à la réflexion autonome.

Absolument pas. Ce livre ne se substitue pas à un diagnostic ou à un traitement. Il offre une perspective critique pour nourrir la réflexion personnelle.